La fécondation in vitro (FIV)

La technique de la fécondationÉtape de la reproduction correspondant à la pénétration d’un spermatozoïde à l’intérieur d’un ovocyte et qui vont s’unir pour former un embryon.... in vitro classique est proposée quand l’infertilité est liée à une anomalie des trompes, qui empêche la rencontre naturelle des gamètes (absence ou obstruction).

Elle peut aussi être indiquée dans le cas d’infertilité inexpliquée, de certaines infertilités masculines modérées et après échec des autres techniques telles que stimulations et des inséminations.

Ces techniques de PMA sont dites « in vitro » puisque la fécondationÉtape de la reproduction correspondant à la pénétration d’un spermatozoïde à l’intérieur d’un ovocyte et qui vont s’unir pour former un embryon.... se passe en dehors du corps de la femme. En France, elles sont accessibles aux couples et aux femmes seules, qui ont un désir d’enfant à condition de respecter certaines règles d’âge.

Les différentes étapes de la fécondation in vitro (FIV)

-

1e étape : la stimulation

- Chez la femme, la réserve d’ovules dans les ovairesOrganes féminins de la reproduction, au nombre de deux, situés de chaque côté de l’utérus. Encore appelés « gonades féminines », les ovaires fabriquent les cellules reproductrices féminines (ovocytes) et les hormones féminines (œstradiol et progestérone principalement).... diminue avec l’âge. La femme nait avec un certain nombre d’ovocytes qui disparaissent progressivement. L’objectif de la stimulation, un traitement hormonal administré par injection, est d’une part d’obtenir le développement simultané de plusieurs folliculesFormations arrondies situées dans les ovaires, formées d’un ovocyte entouré de cellules nourricières et contenant un peu de liquide. Au cours de sa croissance, le follicule est visible à l’échographie, contrairement à l’ovocyte, qui lui est trop petit pour être vu.... et d’autre part de pouvoir prélever des ovocytes avant l’ovulationExpulsion hors de l’ovaire d’un ovocyte mûr provenant d’un follicule mature. Théoriquement, l’ovulation a lieu vers le 14e jour du cycle menstruel. Après l’ovulation, le site où s’est produit l’ovulation va se transformer en glande (le corps jaune), qui sécrète de la progestérone..... Ce traitement est surveillé de façon adaptée par des échographies et des dosages hormonaux. Lorsque les folliculesFormations arrondies situées dans les ovaires, formées d’un ovocyte entouré de cellules nourricières et contenant un peu de liquide. Au cours de sa croissance, le follicule est visible à l’échographie, contrairement à l’ovocyte, qui lui est trop petit pour être vu.... seront matures, le déclenchement de l’ovulationExpulsion hors de l’ovaire d’un ovocyte mûr provenant d’un follicule mature. Théoriquement, l’ovulation a lieu vers le 14e jour du cycle menstruel. Après l’ovulation, le site où s’est produit l’ovulation va se transformer en glande (le corps jaune), qui sécrète de la progestérone.... est prescrit à un horaire précis, ce qui détermine aussi l’horaire de la ponction folliculaire.

-

2e étape : la ponction folliculaire

- Elle est réalisée par voie vaginale sous contrôle échographique, et sous anesthésie ou analgésieMéthode permettant de supprimer ou de réduire la douleur sans être obligé d’endormir le patient. L’analgésie évite l’utilisation de l’anesthésie générale.... générale ou locale.

-

3e étape : la préparation des gamètes au laboratoire

- La préparation des ovocytes

- Après la ponction, les liquides folliculaires contenant les ovocytes (ou ovules) sont transmis au laboratoire. Tous les folliculesFormations arrondies situées dans les ovaires, formées d’un ovocyte entouré de cellules nourricières et contenant un peu de liquide. Au cours de sa croissance, le follicule est visible à l’échographie, contrairement à l’ovocyte, qui lui est trop petit pour être vu.... ne contiennent pas forcément un ovocyteCellule reproductrice (gamète) de la femme, encore appelée « ovule », contenue dans un follicule. L’ovocyte est sphérique et rempli d’une solution liquidienne appelée « cytoplasme »...., et tous les ovocytes ne sont pas fécondables.

- La préparation des spermatozoïdes

- Le recueil du sperme par masturbation a lieu au laboratoire. Le sperme est ensuite préparé sur place le jour de la ponction ovarienneGeste chirurgical, réalisé sous contrôle échographique, qui permet d’aspirer le liquide folliculaire contenant les ovocytes. Elle est effectuée à l’aide d’une aiguille reliée à une seringue ou à un système d’aspiration contrôlée..... Dans des situations particulières, des spermatozoïdes préalablement congelés seront utilisés. Les paillettes sont décongelées le jour de la ponction afin de récupérer des spermatozoïdes mobiles.

- La préparation des ovocytes

-

4e étape : la mise en fécondationÉtape de la reproduction correspondant à la pénétration d’un spermatozoïde à l’intérieur d’un ovocyte et qui vont s’unir pour former un embryon....

- Après le recueil et la préparation, les spermatozoïdes sont simplement déposés au contact des ovocytes dans une boîte de culture contenant un milieu liquide nutritif et placée dans un incubateur à 37° C. Les spermatozoïdes mobiles viennent spontanément, sans aide extérieure, au contact de l’ovocyteCellule reproductrice (gamète) de la femme, encore appelée « ovule », contenue dans un follicule. L’ovocyte est sphérique et rempli d’une solution liquidienne appelée « cytoplasme »..... Un seul spermatozoïdeCellule reproductrice masculine (gamète), qui possède une tête et une queue (le flagelle).... fécondera celui-ci. Dans certaines situations, la technique de la FIV peut être associée à l’ICSI : un seul spermatozoïdeCellule reproductrice masculine (gamète), qui possède une tête et une queue (le flagelle).... est introduit dans l’ovule pour permettre une fécondationÉtape de la reproduction correspondant à la pénétration d’un spermatozoïde à l’intérieur d’un ovocyte et qui vont s’unir pour former un embryon.... assistée.

-

5e étape : le développement embryonnaire

- Le lendemain de la ponction, les ovocytes fécondés (ou zygotes) sont identifiables par la présence de 2 noyaux, appelés pronucleï : l’un provient de l’ovocyteCellule reproductrice (gamète) de la femme, encore appelée « ovule », contenue dans un follicule. L’ovocyte est sphérique et rempli d’une solution liquidienne appelée « cytoplasme »...., l’autre du spermatozoïdeCellule reproductrice masculine (gamète), qui possède une tête et une queue (le flagelle)..... Tous les ovocytes ne sont pas forcément fécondés. Les zygotes deviennent des embryons de deux à quatre cellules en 24 heures, puis de six à huit cellules 24 heures plus tard. Dans la majorité des cas, les embryons sont transférés deux à trois jours après la ponction dans l’utérusOrgane féminin de la reproduction comportant un col et une cavité (corps de l’utérus), dans laquelle l’embryon s’implante. C’est le site de développement de l'embryon puis du fœtus pendant la grossesse.... de la femme.

-

6e étape : le transfert embryonnaire

- Le transfert embryonnaire est un geste simple et indolore qui est parfois pratiqué sous contrôle échographique. Il est réalisé au moyen d’un cathéterTuyau fin et souple servant à inséminer les spermatozoïdes (lors d’une insémination artificielle) ou à transférer les embryons (après une fécondation in vitro), dans la cavité utérine.... fin et souple introduit par voie vaginale dans l’utérusOrgane féminin de la reproduction comportant un col et une cavité (corps de l’utérus), dans laquelle l’embryon s’implante. C’est le site de développement de l'embryon puis du fœtus pendant la grossesse...., la patiente étant allongée en position gynécologique. L’embryonPremier stade de développement après la fécondation d’un ovocyte par un spermatozoïde. On parle d’embryon dès la fusion des noyaux de l’ovocyte et du spermatozoïde. La phase embryonnaire se termine au 3e mois de grossesse. On parle ensuite de fœtus jusqu’à la naissance.... est déposé à l’intérieur de l’utérusOrgane féminin de la reproduction comportant un col et une cavité (corps de l’utérus), dans laquelle l’embryon s’implante. C’est le site de développement de l'embryon puis du fœtus pendant la grossesse.... et s’y développe jusqu’à son implantationProcessus par lequel l’embryon se nide dans l’endomètre, où il va se développer pendant toute la durée de la grossesse.....

-

7e étape : la congélation embryonnaire

- Le nombre d’embryons obtenus peut être supérieur au nombre d’embryons transférés. Dans ce cas, les embryons non transférés dits « surnuméraires » et qui présentent des critères de développement satisfaisants peuvent être congelés. Ces embryons, après décongélation, pourront être placés dans l’utérusOrgane féminin de la reproduction comportant un col et une cavité (corps de l’utérus), dans laquelle l’embryon s’implante. C’est le site de développement de l'embryon puis du fœtus pendant la grossesse.... de la femme à une date ultérieure sans qu’il soit nécessaire de réaliser une nouvelle de FIV.

Pour en savoir plus sur la fécondation in vitro :

- Consultez le guide sur la conservation des embryons

- Dans le cas où vos ovocytes ou vos spermatozoïdes ne seraient pas utilisables, votre médecin peut vous orienter vers le don de gamètes comme solution à l‘infertilité.

Retrouvez toute l’information sur le don de spermatozoïdes sur www.dondespermatozoides.fr et sur le don d’ovocytes sur www.dondovocytes.fr.

Quand la PMA n’aboutit pas au résultat espéré ou ne se passe pas bien…

Chaque étape de la prise en charge de l’infertilité est conditionnée par la précédente.

Il peut arriver que le processus soit interrompu pour diverses raisons (non-réponse des ovairesOrganes féminins de la reproduction, au nombre de deux, situés de chaque côté de l’utérus. Encore appelés « gonades féminines », les ovaires fabriquent les cellules reproductrices féminines (ovocytes) et les hormones féminines (œstradiol et progestérone principalement).... à la stimulation, maturitéStade évolué d’un follicule ou d’un ovocyte qui est considéré comme étant mûr. L’ovocyte à maturité peut, après fécondation, donner un embryon capable de se développer.... des ovocytes (ou ovules), caractéristiques du sperme, potentiel évolutif des embryons, échec de la fécondation…).

La PMA fait appel à des techniques élaborées.

Malgré toutes les précautions mises en place, la possibilité d’une altération de la qualité du sperme, des ovocytes ou des embryons liée à une défaillance de matériel ne peut être totalement exclue.

Les effets indésirables de la FIV

Des effets indésirables peuvent survenir en cours de traitement. Ils sont assez fréquents mais transitoires et non inquiétants (bouffées de chaleur, douleurs abdominales, prise de poids modérée, saignements…).

On observe généralement un taux légèrement plus élevé de poids de naissance inférieur à la normale et de naissances prématurées chez les enfants conçus par FIV. Néanmoins, aucune des techniques de Procréation Médicale Assistée ne présente de risque plus élevé pour la santé des enfants que la procréation naturelle.

Quels sont les risques encourus et les complications possibles de la FIV ?

Des incidents plus ou moins sévères peuvent survenir à chaque étape du processus de prise en charge, du fait des traitements administrés, des gestes de ponction et d’anesthésie.

Comme tout geste chirurgical, la ponction ovarienneGeste chirurgical, réalisé sous contrôle échographique, qui permet d’aspirer le liquide folliculaire contenant les ovocytes. Elle est effectuée à l’aide d’une aiguille reliée à une seringue ou à un système d’aspiration contrôlée.... peut entraîner des complications anesthésiques, hémorragiques, infectieuses, pouvant nécessiter un traitement, une hospitalisation, une opération, et avoir des conséquences pour votre santé.

Plus fréquemment, une réponse excessive à la stimulation ovarienneTraitement médicamenteux à base d’hormones (injections ou comprimés), permettant de stimuler la maturation d’un ou plusieurs follicules par chacun des ovaires...., appelée syndrome d’hyperstimulation ovarienne, peut survenir, à l’origine de symptômes plus ou moins graves.

Le plus souvent, l’hyperstimulation se manifeste par une augmentation de la taille des ovairesOrganes féminins de la reproduction, au nombre de deux, situés de chaque côté de l’utérus. Encore appelés « gonades féminines », les ovaires fabriquent les cellules reproductrices féminines (ovocytes) et les hormones féminines (œstradiol et progestérone principalement)...., une gêne ou des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, une diarrhée. Plus rarement, cela entraîne une prise de poids brutale, une accumulation de liquide dans le péritoine (ascite), des troubles respiratoires.

Exceptionnellement, l’hyperstimulation ovarienne peut avoir des conséquences sévères (formation de caillots sanguins). Dans tous les cas, l’apparition de signes, même peu importants, impose une consultation en urgence pour évaluer la gravité et envisager une hospitalisation si nécessaire.

Concernant les risques de cancer, aucune donnée ne permet aujourd’hui de mettre en cause les traitements liés à la PMA.

Un dispositif de veille

Depuis fin 2006, les professionnels de santé ont l’obligation de déclarer à l’Agence de la biomédecine les événements indésirables qui peuvent survenir au cours d’un processus d’AMP en France.

L’Agence a donc mis en place un dispositif spécifique pour recueillir et analyser ces déclarations dans le but d’évaluation et d’amélioration des pratiques.

Les éléments enregistrés ne sont pas directement identifiants ; ils constituent cependant des données à caractère personnel, dans la mesure où, pour chaque événement, est enregistré un numéro de dossier, connu des seuls membres de l’équipe médicale ayant suivi le couple ou la femme célibataire durant le parcours de PMA. L’accès à ces données est par ailleurs réservé à des professionnels habilités, appartenant aux équipes médicales des centres d’AMP et à l’Agence de la biomédecine.

Conformément au règlement européen sur la protection des données (RGPD), vous disposez notamment d’un droit d’accès et de rectification qui peut s’exercer à tout moment, auprès de l’équipe médicale du centre d’AMP qui a suivi le couple ou la femme célibataire.

L’Agence réalise un bilan annuel des déclarations pour faire avancer la recherche.

En cas d’échec de la tentative

Au-delà de la tristesse évidente liée à l’annonce de l’échec d’une tentative de grossesse, l’espoir est le plus souvent là pour l’avenir.

S’il existe des embryons congelés, le transfert de ceux-ci lors d’un prochain cycle ajoutera des chances à cette tentative de concevoir un enfant.

Dans le cas contraire, l’analyse des données de votre tentative par votre médecin lui permettra d’envisager avec vous la poursuite ou non des traitements.

Quand la FIV se passe bien

- Le premier test de grossesse est réalisé environ quinze jours après l’insémination ou la ponction. S’il est positif, la grossesse démarre.

Il est habituel de le répéter pour suivre l’évolution du début de la grossesse et détecter d’éventuelles complications (fausses couches

ou grossesses extra-utérines). Si le centre d’assistance médicale à la procréation vous a donné un traitement, ne l’interrompez pas sans l’accord de vos médecins. - Une première échographie est faite environ un mois après l’insémination ou le transfert. Elle permet de vérifier si c’est une grossesse unique ou multiple et si l’embryonPremier stade de développement après la fécondation d’un ovocyte par un spermatozoïde. On parle d’embryon dès la fusion des noyaux de l’ovocyte et du spermatozoïde. La phase embryonnaire se termine au 3e mois de grossesse. On parle ensuite de fœtus jusqu’à la naissance.... se développe bien.

- De légers saignements peuvent survenir au cours des premiers mois de grossesse. Contactez aussitôt votre médecin même si cela ne signifie pas systématiquement un arrêt de la grossesse. Dans la majorité des cas, les grossesses se déroulent normalement.

- Un suivi spécifique peut parfois être instauré. En partie du fait de l’âge plus élevé des femmes et des grossesses multiples plus fréquentes que dans la population générale, on observe un taux légèrement plus élevé de poids de naissance inférieur à la normale et de naissances prématurées.

Sachez que pour votre projet d’enfant, il est préférable de ne pas trop attendre pour programmer le transfert des embryons car les grossesses à un âge avancé sont à risques.

La personne qui vous suit à la maternité prend en compte ces problèmes éventuels.

C’est pourquoi, il est important de lui communiquer la technique de conception par assistance médicale à la procréation.

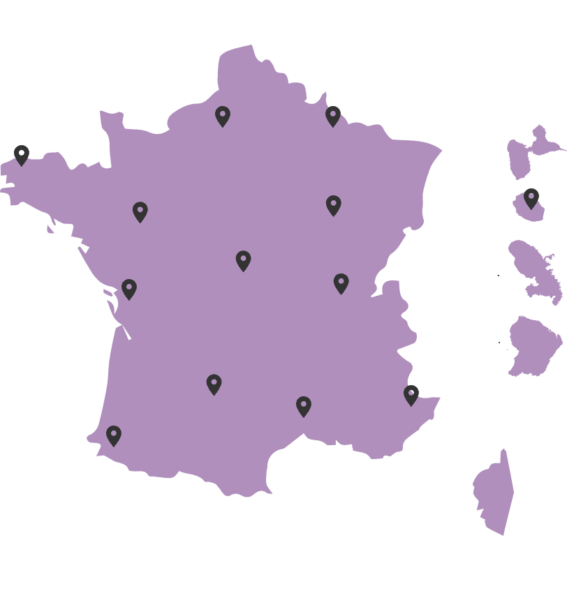

Je trouve le centre d’AMP le plus proche de chez moi

Trouvez les coordonnées d’un centre près de chez vous